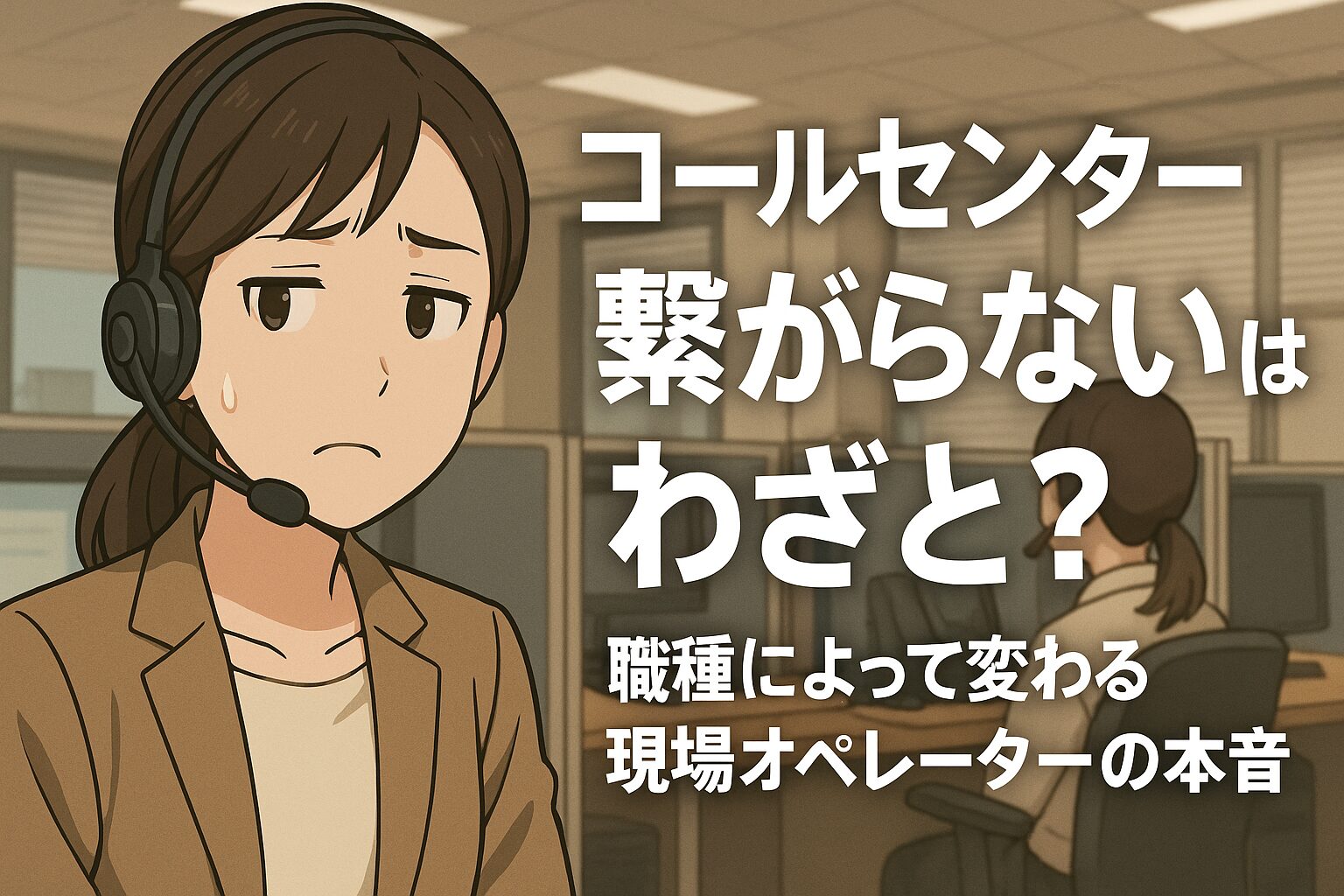

「コールセンター 繋がらない わざと」という検索キーワードでこの記事に辿り着いた方は、おそらく「わざと繋がらなくしてるのでは?」という不信感や怒りを抱えているのではないでしょうか。

日常生活で必要不可欠なサポートを受けようと電話をかけても、延々と繋がらない状況が続けば、そんな疑問を持つのは当然の感情ですよね。

実際にコールセンターで働く人たちはどんな状況に置かれているのか、また本当に”わざと”繋がらなくしている企業があるのか。この記事では、その背景と現場のリアルを詳しく解説していきます。

読者の方が抱えるモヤモヤを少しでも晴らすため、現場歴10年の私が自身の経験とともに、丁寧にお伝えしていきますね。

コールセンター 繋がらない わざとは事実ではない!多くは人手不足などの事情

「わざと」は誤解!業界全体で深刻な人材不足が原因

「わざと繋がらないようにしているのでは?」という疑念は、多くの場合、誤解なんです。実際には、コールセンター業界は慢性的な人手不足に直面しており、対応しきれないケースが頻発しているのが現状です。

求人を出しても応募が来ない、採用してもすぐに離職してしまう――そんな現場が少なくありません。結果的に1人のオペレーターにかかる負担が増え、回線は空いていても人がいないという状況が生まれているんです。

「人がいないのに電話は鳴り続ける」という過酷な環境が、多くの現場で常態化していることをまず知っていただきたいと思います。

コール数の急増と予測不能なピークに対応できない現場

また、コールセンターには「混雑の波」があるんです。キャンペーンやサービス障害などがあると、一時的に電話が殺到します。

これらのピークは予測しきれないことも多く、通常の人数体制では到底さばききれません。その結果、待ち時間が長くなり、「いつまで待っても繋がらない」という印象につながってしまうんですよね。

一部のセンターではAIや音声ガイダンスを導入して分散対応を図っていますが、突発的な問い合わせ増加には限界があるのが現実なんです。

繋がらない=サボりではなく、むしろ過酷な労働状況

「電話が鳴ってるのに出ない=サボっている」というイメージを持たれることがありますが、実情はまったく逆なんです。

現場では、休憩もまともに取れず、次から次へと鳴る電話に追われているオペレーターが大半です。特にシニア層の対応など、時間がかかる問い合わせも多く、1件に20分以上かかることも珍しくありません。

オペレーターは誰かの電話を切ってからでないと、次に出られないという制約があるため、呼び出しが続いていても「出られない」というわけなんです。

正直、最初にコールセンターで働き始めたとき、「こんなに電話鳴りっぱなしなの?」って本当に驚いたんです。着信は止まらないのに、人が足りないから誰も出られない。鳴らしっぱなしにしてるわけじゃなくて、ただ出られないんです。

休憩中にまで電話が鳴り響いて、「今出てあげたいけど、休憩も削るの…?」って思ったこと、何度もありますね。そういう事情を知ってもらえるだけで、少し現場の見え方が変わるかもしれませんね。

繋がらない背景には、業界構造や予算の限界がある

慢性的な人手不足とシフト制の限界

コールセンターは24時間または長時間稼働することが多く、早朝・深夜・休日などにも対応が求められます。

しかし、そのすべての時間帯を十分な人数でカバーするのは非常に難しく、結果的に「対応できない時間帯」が必ず生まれてしまうんですよね。

さらに、派遣や契約社員を中心としたシフト制運用では、人員確保が当日まで不安定なケースも多く、急な欠勤で穴が空いてしまうこともあります。

予算削減により最小人員で回す体制が常態化

企業側は、コールセンター運営にかかる人件費を常に最小化しようとします。

これは一見合理的に見えますが、現場レベルでは「必要最低限どころか、常に人手不足」という状況を招いているんです。

結果として、電話応答率の低下を容認する経営判断がなされることもあるのが実情です。

とくに外部委託のセンターでは、「契約時間内に◯件まで対応すればOK」という形で、対応品質よりも件数ベースの効率を優先する文化も根強く残っています。

応答率よりもコスト重視の企業判断が背景にある

コールセンターは「お金を生み出す部門」ではなく「コストがかかる部門」と見なされる傾向があります。

そのため、売上への直接的な貢献よりも「どれだけ費用を抑えられるか」が重視されがちなんです。

この意識の差が、結果的に「繋がらないことを黙認する」という姿勢につながっているケースも存在します。

ユーザーの不満よりも、社内KPIを優先する企業構造の歪み――それが、いまだに改善されきれていない根本の問題かもしれませんね。

昔、ある現場で「今日、応答率が悪くてもいいから、定時で終わろう」って言われたことがあって…。そのとき「お客さまの不便よりもコスト優先なんだな」と、すごく複雑な気持ちになりました。

もちろん全ての会社がそうではありませんが、「コールセンターは経費」という考え方が残っている限り、改善って難しいんだなと感じた瞬間でした。

実際の現場では「繋げたくても繋げない」状況が続いている

待機オペレーターがいない状況で応答は不可能

「電話が鳴っているのに誰も出ない」という現象は、決して怠慢ではないんですよ。多くの場合、単純に出られる人がいないんです。

例えば、10席あるブースに5人しかいなければ、同時に5件までしか対応できません。そして、1人が20分かけて対応している間、次の電話には手が出せないんです。

待機しているオペレーターがゼロの状態では、どれだけ着信があっても応答できるわけがないというのが現場のリアルなんです。

1人あたりの対応件数が限界を超えている実態

新人からベテランまで、1日平均で50~100件の電話に対応することも珍しくありません。

特に繁忙期には、対応中のコールが終わった瞬間に次のコールが鳴る「ノンストップ対応」が続きます。

トイレに行く余裕もない、昼食が取れない――そんな日が、月に何度もあるのが実情なんです。

もちろん業務の合間に休憩時間は設けられていますが、電話が鳴り止まない限り、それを取るのも難しい状況に陥ってしまうことがあるんですよね。

新人比率が高く、通話対応に時間がかかるケースも

最近ではコールセンター業界も人材不足が深刻で、未経験の新人が急増しています。

研修はあっても、実際の現場では覚えることも多く、マニュアルに頼りながら対応していく形になります。

結果的に、1件の通話にかかる時間が長くなり、回転率が落ちるという現象が起きているんです。

また、知識が不十分なため、一度で完了できず、他の担当者に転送したり、折り返しの連絡になるなど、処理に時間がかかる構造も背景にあります。

新人の頃は本当に1件1件が長くて、マニュアルを確認しながら話すだけでも精一杯でした。すぐ隣ではどんどん電話が鳴ってて、「ああ、誰も出られてない…」って焦る気持ち、今でもよく覚えています。

でも、慣れるまでは本当に時間がかかるんです。焦って対応してミスする方が迷惑になるから、とにかく丁寧にやろうとして…結果的に待たせてしまう。それがどれだけ辛いことか、体験しないとわからないかもしれませんね。

わざと繋がらないのではなく「繋がらない環境が作られている」

企業側も応答率改善には苦心している

決して企業が「繋がらない状態」を望んでいるわけではありません。むしろ、応答率が低下すればクレームも増え、企業イメージにも影響するため、多くの企業は改善に向けて試行錯誤しているんです。

たとえば、FAQの整備やチャットボット導入、Webフォームの充実など、電話以外の対応手段を用意しているケースも増えてきました。

それでも電話でないと伝わらない・解決しない内容が残るため、電話対応の重要性は根強く残っているんですよね。

対応チャネルの分散(チャット・メール)も影響大

一方で、チャットやメールなど他のチャネルを並行して運用しているセンターでは、オペレーターが電話とそれ以外を兼務している場合も多くあります。

つまり、電話対応の片手間でチャットに返信していたり、メールの処理をしながら通話に出ていることもあるんです。

結果として「電話に集中できない」状況が生まれ、応答率がさらに悪化するというジレンマに陥っているんです。

効率的に見えて、実際には1人で複数の対応をこなす限界があり、かえって非効率になることもあるんですよね。

一部の悪質な例が全体の印象を悪化させている

残念ながら、ごく一部には「繋がりにくくすることでコスト削減を狙う」ような姿勢の企業があるのも事実です。

そのような例がSNSなどで拡散されることで、「わざと対応していない」という印象が広がってしまうんですよね。

しかし、そのような極端な例が業界全体の姿ではありません。現場では真摯に対応しようと努力するオペレーターが多数存在しています。

うちのセンターでもチャット対応が増えて、最近は1人で2画面使いながら対応してるんですけど、やっぱり集中力も分散するし、どっちも中途半端になっちゃうんですよね。

「メールはすぐ返せるんでしょ?」って思われることもあるけど、電話との両立って本当に大変なんです。そういう環境の中でも、オペレーターは一生懸命やってるんですよ。

利用者側の理解と現場改善の両輪が今後の鍵となる

コールセンターの役割と限界を正しく知ることが第一歩

私たちは「サービスを受ける側」として、電話一本で即時に対応してもらえることを当然と感じてしまいがちですよね。

しかし、現実のコールセンターは限られた人員と時間の中で、日々膨大な問い合わせに対応しています。

すべての問い合わせに即応できるわけではないという構造的な制約を、利用者側も知っておくことが、トラブルや不満の軽減につながるんです。

企業側は「繋がらない」ことへの説明責任を強化すべき

一方で、企業側も「なぜ電話が繋がりにくいのか」という事情を、きちんと利用者に説明する責任がありますよね。

例えば、混雑状況の可視化や、Web上での通知、オペレーターの待ち人数表示など、今できる工夫は少なくありません。

無言のまま待たされることで、利用者のストレスや不信感は増幅されてしまいます。

適切な情報発信を行うことで、企業イメージの低下やクレームの発生を抑えることもできるんです。

AIや自動応答の進化とともに、電話以外の選択肢も必要

今後の課題として、電話に依存しすぎない問い合わせ手段の整備が求められています。

AIチャットボットやFAQ検索、LINE対応など、音声通話以外の手段を活用することで、混雑を緩和し、利用者の利便性も高めることができるんですよね。

特に高齢者などデジタルに不慣れな層に対しては、単純な「デジタル化の押しつけ」は逆効果になりかねないため、案内の丁寧さや選択肢の提供も重要です。

技術と人のバランスを取りながら、全体のユーザー体験を高めるための設計が、今後のコールセンターに強く求められていると感じます。

以前、お客さまから「今は混んでるって最初に言ってくれたら、心の準備ができたのに」って言われたことがあって、すごくハッとしたんです。

たしかに「ただ待たされる」って、情報がないぶん余計に不安になりますよね。伝えるだけでも、気持ちの余裕って全然変わるんだなって思いました。

まとめ

「コールセンター 繋がらない わざと」という疑念は、利用者の立場から見ればもっともな感情ですよね。しかし現場の実態を紐解くと、そこには人手不足・構造的な制約・企業体質など、複雑な要因が絡み合っていることがわかります。

決して”わざと繋げない”のではなく、「繋がらない環境が生まれてしまっている」ことが多いという点を、まずは正しく理解することが大切なんです。

企業側も改善に取り組んでいますが、まだ十分とはいえません。利用者に対する丁寧な説明と、応答手段の多様化が、今後の鍵を握るでしょう。

一方で、私たち利用者も「すぐに繋がらないときの背景」を少しだけ想像できるようになれば、コミュニケーションはもっと円滑になるかもしれませんね。

この記事が、現場の努力と現実を知る一助となり、双方の理解が深まるきっかけになれば嬉しいです。

よくある質問(Q&A)BEST5

Q. やっぱり一部の企業は、わざと電話に出ないようにしてるのですか?

ごく一部の例では、そのような体制の企業も存在する可能性は否定できません。ただし、業界全体で見ればむしろ少数派です。多くの企業や現場では、「対応したくてもできない」状況に日々向き合っているんですよ。

Q. 混雑しているとき、少しでも早く繋がるコツはありますか?

一般的に、開店直後やお昼休憩の時間帯は混雑しやすいです。比較的つながりやすいのは、午前10時前後や15時~16時の中間帯といわれています。チャットやメール対応も上手に活用すると、案外スムーズに解決することもありますよ。

Q. 「何分待ち」とか「現在◯人待ち」などの表示がないのはなぜ?

技術的には可能でも、導入していない企業も多くあるんです。システム連携や費用の問題もあり、段階的に進めている企業も増えつつあります。

利用者が何も情報を得られないまま待たされることは、今後の改善が求められるポイントですね。

Q. AIやチャットボットって、結局ちゃんと答えてくれない印象があります…

確かに、複雑な問題にはAIが対応しきれないこともありますよね。ただし、定型的な質問(支払い方法や契約内容の確認など)であれば、むしろ人より正確かつ迅速です。用途を見極めて使うのがポイントですよ。

Q. 電話が繋がらなかったとき、クレームを入れてもいいんですか?

もちろん、正当な理由があればフィードバックは大切です。ただ、感情的な言葉ではなく、「◯分以上待って繋がらなかった」「案内が一切なかった」といった具体的な事実を伝えることで、企業側の改善につながりますよ。

コメント